沁县小米上党盆地生境保护与

可持续发展案例研究

宋 伟1*,闫鹏云2,刘 佳2,陈

玮3,张明敏4,魏庆祥5,

段玉权6,石瑞香1,陈铭峰7,于

灏1,张旭阳1,盛双庆1,

孙清泉1,陈懿婧1,黄诗雯1,刘士豪1,季楚涵1,韩雅南4

1.

中国科学院地理科学与资源研究所,北京

100101;

2. 沁县人民政府,沁县

046400;

3. 沁县招商中心,沁县

046400;

4. 沁县农业质量品牌发展中心,沁县

046400;

5. 沁县农业农村局,沁县

046400;

6. 中国农业科学院农产品加工研究所,北京

100193;

7. 山西沁州黄小米有限公司,沁县

046400

摘 要:小米作为一种古老的谷类作物,具有耐干旱、生命力顽强等特性,在中国晋陕地区有广泛的分布。沁县位于太行山和太岳山之间,地处上党盆地北缘,属暖温带大陆性季风气候,冬季寒冷干燥,夏季湿润温暖。土壤以壤土和砂壤土为主,富含有机质、氮磷钾及微量元素,地力肥沃,无环境污染;灌溉水源的水质符合国家旱地作物限值标准。本文从沁州小米的生态地理环境、品种与品质、产品发展、社会经济发展、经营管理及历史传统6个方面,总结了上党盆地区沁县小米优质地理产品生态环境保护与可持续发展新模式。本案例数据集由5部分组成:(1)案例区的空间范围;(2)自然地理条件;(3)沁县小米的品种及品质特征;(4)人口与社会经济发展数据;(5)经营管理与历史文化传统。数据格式包括.xlsx、.shp、.tif、.jpg和.docx格式,数据总量为188 MB(压缩为1个文件,57.3 MB)。

关键词:沁县;小米;上党盆地区;生态环境保护与可持续发展;案例21

DOI: https://doi.org/10.3974/geodp.2024.03.05

CSTR: https://cstr.escience.org.cn/CSTR:20146.14.2024.03.05

数据可用性声明:

本文关联实体数据集已在《全球变化数据仓储电子杂志(中英文)》出版,可获取:

https://doi.org/10.3974/geodb.2024.12.01.V1或https://cstr.escience.org.cn/CSTR:20146.11.2024.12.01.V1.

1 前言

谷子(Setaria italica L.)又称粟,属于禾本科狗尾草属,依品种不同还可细分为多种类型,是温带及亚热带地区广泛种植的粮食作物[1]。谷子去壳后即为小米[2–4]。小米作为一种古老的谷类作物,具有耐干旱、生命力顽强等优良特性[5,6]。我国是小米的主产区和发源地,其原产地可追溯至中国黄河流域,山西种植最为集中[7]。沁县小米属于旱作作物,是山西地方特色优质杂粮之一[8,9]。在地方人民长期生活中,特别在老人、体弱、妇女群体中,沁县小米成为必备食粮,它在人民生活和粮食市场中占有举足轻重的地位。

沁县小米种植历史悠久,底蕴丰厚,其种植历史可溯至神农氏炎帝,在明朝嘉靖时期“爬山糙”被封为皇家贡品[10],在清朝康熙年间赐封为“沁州黄”[11]。1984–1988年,沁县成功选育出沁县一系列小米优良品系[12],改良后的小米品种平均亩产量达到250 kg,最高产量达405 kg,比原来亩产提高5–8倍,并开始进行大面积普及推广。经过50多年的科研攻关,沁州牌沁县小米产品被授予“中国地理标志产品”“生态原产地保护产品”“中国名牌农产品”,并获得了国家绿色食品认证和有机食品认证,促进小米产业成为“一县一业”的主导产业,被誉为我国“四大名米”之一[13,14]。本研究通过对沁县的自然地理数据、生态环境数据、产品特性数据、产品发展与管理数据、社会经济发展及历史传统等多元数据进行梳理与分析,探讨了案例区环境保护与可持续发展的协调关系,旨在为沁县小米在上党盆地区域的生态环境保护与可持续发展提供科技支撑[15,16]。

2 数据集元数据简介

《沁县小米上党盆地生境保护与可持续发展案例数据集》[17]元数据信息见表1。

表1 《沁县小米上党盆地生境保护与可持续发展案例数据集》元数据简表

|

条 目 |

描 述 |

|

数据集名称 |

沁县小米上党盆地生境保护与可持续发展案例数据集 |

|

数据集短名 |

QinzhouhuangCase21 |

|

作者信息 |

宋伟, 中国科学院地理科学与资源研究所,

songw@igsnrr.ac.cn 闫鹏云, 沁县人民政府,

PengyunYan_1979@outlook.com

刘佳, 沁县人民政府, liujia269@126.com 陈玮, 沁县招商中心, chenwei2408@126.com 张明敏, 沁县农业质量品牌发展中心, zmm01012024@163.com 魏庆祥, 沁县农业农村局, wqx07092024@163.com 段玉权, 中国农业科学院农产品加工研究所,

duanyuquan@caas.cn 石瑞香, 中国科学院地理科学与资源研究所,

shirx@igsnrr.ac.cn 陈铭峰, 山西沁州黄小米有限公司, chenmf_qinzhou@outlook.com 于灏, 中国科学院地理科学与资源研究所, yuhhao@yeah.net

张旭阳, 中国科学院地理科学与资源研究所,

zxy374260025@163.com 盛双庆, 中国科学院地理科学与资源研究所,

Shengsq_up@163.com 孙清泉, 中国科学院地理科学与资源研究所,

sunqq_cug@163.com 陈懿靖, 中国科学院地理科学与资源研究所,

chenyijing269@gmail.com 黄诗雯, 中国科学院地理科学与资源研究所,

seuwon4867@163.com 刘士豪, 中国科学院地理科学与资源研究所,

727348915@qq.com 季楚涵, 中国科学院地理科学与资源研究所,

jichuhan2003@163.com 韩雅南, 沁县农业质量品牌发展中心, hanyanan2024@126.com |

续表1

|

条 目 |

描 述 |

|

地理区域 |

山西沁县,地理范围112°27′E-112°53′E,36°25′N-36°58′N |

|

数据年代 |

2024年 |

|

数据格式 |

.xlsx、.shp、.tif、.jpg、.docx |

|

数据量 |

188 MB(压缩为1个文件,57.3 MB) |

|

数据集组成 |

数据集包括以下数据:(1)案例区的空间范围;(2)自然地理条件;(3)沁县小米的品种及品质特征;(4)人口与社会经济发展数据;(5)经营管理与历史文化传统 |

|

基金项目 |

沁县农业农村局(11N0124105762024204) |

|

出版与共享服务平台 |

全球变化科学研究数据出版系统

http://www.geodoi.ac.cn |

|

地址 |

北京市朝阳区大屯路甲11号100101,中国科学院地理科学与资源研究所 |

|

数据共享政策 |

(1)“数据”以最便利的方式通过互联网系统免费向全社会开发,用户免费浏览、免费下载;(2)最终用户使用“数据”需要按照引用格式在参考文献或适当的位置标注数据来源;(3)增值服务用户或以任何形式散发和传播(包括通过计算机服务器)“数据”的用户需要与《全球变化数据学报(中英文)》编辑部签署书面协议,获得许可;(4)摘取“数据”中的部分记录创作新数据的作者需要遵循10%引用原则,即从本数据集中摘取的数据记录少于新数据集总记录量的10%,同时需要对摘取的数据记录标注数据来源[18] |

|

数据和论文检索系统 |

DOI,CSTR,Crossref,DCI,CSCD,CNKI,SciEngine,WDS,GEOSS,PubScholar,CKRSC |

3 案例数据研发

3.1 研究区地理范围数据

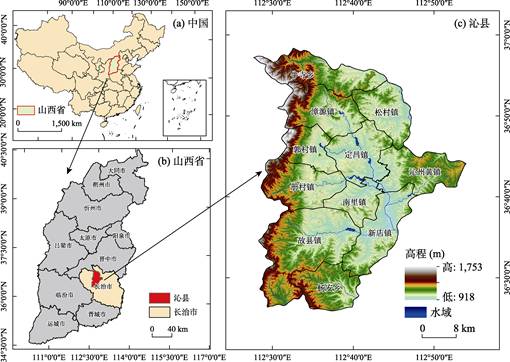

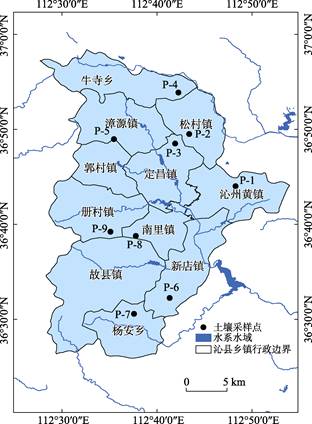

沁县位于山西省东南部,长治市北部,地处太岳山以东、太行山以西的丘陵区域,介于东经112°27′至112°53′,北纬36°25′至36°58′之间(图1)。沁县所处北纬的36°带,为世界公认的作物黄金生长带,水土优良、气候适宜,这一纬度带因能孕育出品质上乘的农作物而闻名。沁县东连武乡县、襄垣县,西毗沁源县,南接屯留县,北与武乡县及晋中市平遥县接壤。2024年,沁县辖定昌镇、郭村镇、新店镇、故县镇、册村镇、漳源镇、南里镇、沁州黄镇、松村镇、牛寺乡、杨安乡11个乡镇,东苑、西苑、西湖、育才、北关、南关6个社区居民委员会,218个行政村[19]。总面积1,320 km2,全县户籍总人口16.88万人[19]。

3.2 生态环境数据

3.2.1 地形地貌

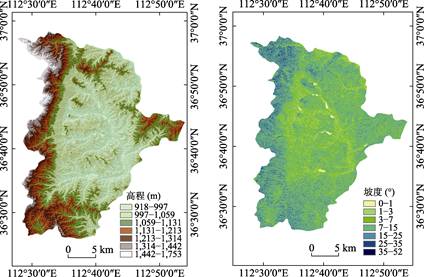

沁县全境地形四周隆起,中部平坦,地势东低西高、南低北高,西陡东缓(图2),西部紧接伏牛山,是山区和半山区,中部为黄土丘陵地带,东部以丘陵为主,丘陵区间有小盆地,地貌特征形成了天然的缓冲带,有利于阻隔外界的大气污染物。基于NASA地形数据[1],沁县平均海拔1,000-1,100 m,最高海拔1,740 m,位于沁县西部郭村镇棋盘山;最低海拔917 m,位于沁县东南部新店镇南池二神口河谷,境内有河谷阶地、丘陵、低中山3个地貌区,分别占全县总面积的11.9%、64.4%、23.7%。沁县地形坡度以3–15度分布面积最大(图3),这个坡度和适宜谷子生长。

图1 沁县地理位置和地势图

3.2.2 气候条件

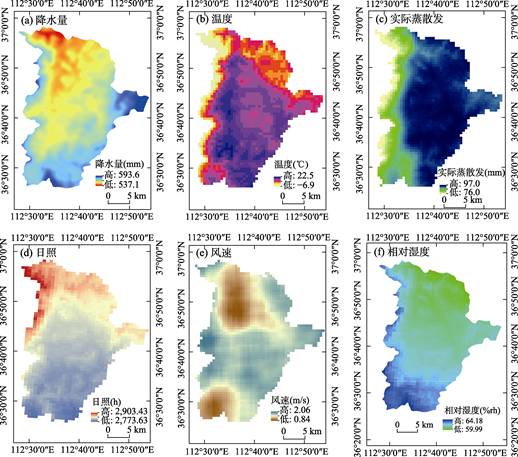

沁县属暖温带大陆性季风气候,春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋季早晚温差大,冬季寒冷少雪,是喜温耐旱小米生长的黄金地带。基于沁县县情概况[19]和ERA5气候数据[2],沁县年均日照时数2,820 h,年均无霜期168 h,年均气温为9.3 ℃,最高月均气温22.5 ℃,最低月均气温–6.9 ℃,年均降雨量606 mm,月均实际蒸发量61.2 mm,年均相对湿度为11.2%,年均风速为1.5 m/s(图4),为沁县小米的种植提供了适宜的生境。

3.2.3 水条件

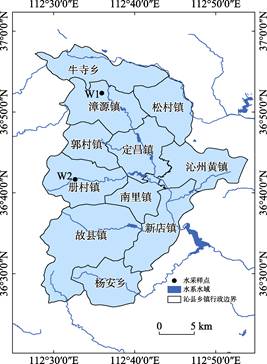

沁县水资源丰富,是浊漳河的源头、海河的发源地。境内拥有大小河流126条,水资源总储量为1.21×108 m3。因沁县小米属于旱作谷物,主要依靠天然降水,故水资源检测未作过多采样。本研究在漳源镇与册村镇各设置1个采样点,共设立2个采样点以进行水质分析(图5)。采样时应注意避免扰动水底沉积物以及防止水面漂浮物进入采样容器中。

依据《农田灌溉水质标准》 [20]中的基本控制指标,本研究共检测15项指标,具体包括pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、氯化物、硫化物、全盐量、总铅、总镉、铬(六价)、总汞、总砷、粪大肠菌落群数和蛔虫卵数。检测结果显示,案例区域内的灌溉水质各项指标均在安全范围内(见表2),2个采样点的水样均不含有阴离子表面活性剂、硫化物(以S2–计)、总铅、总镉、铬(六价)、总砷、粪大肠菌群数和蛔虫卵数这8项指标,其他指标也远低于《农田灌溉水质标准》 [20]中对旱作物水质的限值要求。

图2 沁县海拔高度分类图 图3 沁县地形坡度分类图

图4 沁县气候条件图

图5 案例区水系与水样采样点位置图

表2

灌溉水水质检测结果统计表

|

污染物检测项目 |

国家标准限值(≤) |

W1 |

W2 |

|

pH |

5.5–8.5 |

7 |

7.2 |

|

悬浮物/(mg/L) |

100 |

11 |

11 |

|

五日生化需氧量(BOD5)/(mg/L) |

100 |

7.5 |

7.6 |

|

化学需氧量(CODcr)/(mg/L) |

200 |

19 |

19 |

|

阴离子表面活性剂/(mg/L) |

8 |

未检出 |

未检出 |

|

氯化物(以Cl–计)/(mg/L) |

350 |

20.4 |

20.9 |

|

硫化物(以S²–计)/(mg/L) |

1 |

未检出 |

未检出 |

|

全盐量/(mg/L) |

1,000 |

344 |

348 |

|

总铅/(mg/L) |

0.2 |

未检出 |

未检出 |

|

总镉/(mg/L) |

0.01 |

未检出 |

未检出 |

|

铬(六价)

/(mg/L) |

0.1 |

未检出 |

未检出 |

|

总汞/(mg/L) |

0.001 |

0.000,07 |

0.000,08 |

|

总砷/(mg/L) |

0.1 |

未检出 |

未检出 |

|

粪大肠菌群数/(MPN/L) |

40,000 |

未检出 |

未检出 |

|

蛔虫卵数/(个/10L) |

20 |

未检出 |

未检出 |

3.2.4 土壤条件

案例区位于黄土丘陵山区,以褐土、红壤土、砂壤土和草甸土为主,土壤表层是黄色,下层泛赤色。全境地形四周隆起,中部低平,在丘陵地形的天然缓冲带作用下,形成了若干个“小区域”和“小气候”,沁县小米的种植景观也因此较为丰富、独特。本研究对沁县小米种植区的土壤进行了采样与检测,在沁县布设9个土壤剖面采样点位(图6),其中包括了沁州黄镇次村的沁县小米原产地。

图6 案例区土壤样品采样点位置图

基于以上9个土壤剖面采样点,分层采集0–20 cm、20–40 cm、40–60 cm、60–80 cm、80–100 cm深度的样品。每层土壤样品采集1 kg左右,装入样品袋。依据《土壤环境监测技术规范》 [21]中规定的土壤监测项目和《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》 [22] 中规定的农用地土壤污染风险项目,本研究对0–20 cm表层土壤样品,进行了土壤检测基本项目、土壤肥力指标和土壤环境指标共21项检测;对20–40 cm、40–60 cm、60–80 cm和80–100 cm深层土壤进行了土壤检测基本项目、土壤肥力指标共11项检测。

(1)表层土壤条件

案例区0–20 cm表层土壤的pH范围为 6.8–7.9,属于中性至弱碱性土壤。各项检测指标根据《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准(试行)》[22]的检测结果均低于土壤污染风险筛选值(表3)。表明案例区的土壤环境质量良好,利于沁县小米的种植。

表3 土壤环境指标检测结果统计表

|

污染物检测项目 |

风险筛选值(mg/kg) |

检测结果(mg/kg) |

||||||||

|

P-1 |

P-2 |

P-3 |

P-4 |

P-5 |

P-6 |

P-7 |

P-8 |

P-9 |

||

|

镉 |

0.6 |

0.11 |

0.21 |

0.08 |

0.08 |

0.10 |

0.08 |

0.12 |

0.09 |

0.08 |

|

汞 |

3.4 |

0. 370,8 |

0.041,2 |

0.060,9 |

0.071,3 |

0.011,0 |

0.103,0 |

0.042,0 |

0.083,3 |

0.053,3 |

|

砷 |

25 |

10.7 |

13.8 |

9.11 |

11.2 |

12.4 |

15.4 |

13.6 |

13 |

10.8 |

|

铅 |

170 |

20 |

21.8 |

15.7 |

14.6 |

18.6 |

19.7 |

9.06 |

13.3 |

12.3 |

|

铬 |

250 |

71 |

58 |

58 |

50 |

54 |

57 |

18 |

45 |

75 |

|

铜 |

100 |

22 |

26 |

14 |

12 |

18 |

20 |

33 |

12 |

12 |

|

镍 |

190 |

26 |

35 |

12 |

17 |

31 |

27 |

30 |

34 |

25 |

|

锌 |

300 |

82 |

89 |

69 |

59 |

78 |

88 |

28 |

54 |

32 |

|

六六六总量 |

0.1 |

未检出 |

未检出 |

未检出 |

未检出 |

未检出 |

未检出 |

未检出 |

未检出 |

未检出 |

|

滴滴涕总量 |

0.1 |

未检出 |

未检出 |

未检出 |

未检出 |

未检出 |

未检出 |

未检出 |

未检出 |

未检出 |

注:采样点P-1位于沁州黄镇,P-2位于松村镇,P-3位于定昌镇,P-4位于牛寺乡,P-5位于漳源镇,P-6位于新店镇,P-7位于杨安乡,P-8位于南里镇,P-9位于册村镇。

土壤中的有机物质、氮、磷、钾及微量元素是评估土壤肥力的关键指标。根据全国第二次土壤普查调研的土壤养分含量分级标准,沁县土壤肥力指标检测结果表明(表4),案例区0–20 cm表层土壤中,土壤养分含量较高,其中有机质、全氮、速效钾超过了一级标准,有效磷、有效锰、有效铁达到了二级标准,有效铜和有效锌符合三级标准。这可能是由于当地在种植过程中施加有机肥,使土壤不仅包含氮、磷、钾、有机质这些重要成分,还含有多种微量元素,从而有利于提高沁县小米的营养价值。

表4

土壤肥力指标检测结果统计表

|

编号 |

有机质 (g/kg) |

全氮 (g/kg) |

速效钾(mg/kg) |

有效磷(mg/kg) |

有效锰(mg/kg) |

有效铁(mg/kg) |

有效铜(mg/kg) |

有效锌(mg/kg) |

硒 (mg/kg) |

|

P-1 |

18.4 |

1.09 |

191 |

25.6 |

18.6 |

16.3 |

0.90 |

0.71 |

0.07 |

|

P-2 |

17.1 |

0.93 |

271 |

8.2 |

17.2 |

9.7 |

0.55 |

0.59 |

0.13 |

|

P-3 |

16.9 |

0.88 |

145 |

10.3 |

16.8 |

11.0 |

0.92 |

0.41 |

0.12 |

|

P-4 |

12.7 |

0.85 |

147 |

11.5 |

14.9 |

11.9 |

0.79 |

0.60 |

0.08 |

|

P-5 |

10.5 |

0.90 |

205 |

19.5 |

38.5 |

22.4 |

1.01 |

0.36 |

0.08 |

|

P-6 |

4.2 |

0.39 |

213 |

12.8 |

12.7 |

16.9 |

0.77 |

0.23 |

0.06 |

|

P-7 |

29.6 |

1.79 |

363 |

26.1 |

24.6 |

18.9 |

0.97 |

1.12 |

0.12 |

|

P-8 |

20.3 |

1.13 |

176 |

11.4 |

22.3 |

11.9 |

0.88 |

0.40 |

0.13 |

|

P-9 |

12.8 |

1.05 |

206 |

20.7 |

22.0 |

18.7 |

1.02 |

0.70 |

0.12 |

注:采样点P-1位于沁州黄镇,P-2位于松村镇,P-3位于定昌镇,P-4位于牛寺乡,P-5位于漳源镇,P-6位于新店镇,P-7位于杨安乡,P-8位于南里镇,P-9位于册村镇。

(2)深层土壤条件

为分析案例区深层土壤条件,本研究布设了9个土壤剖面采样点位(沁州黄镇、定昌镇、松村镇、漳源镇、牛寺乡、新店镇、杨安乡、南里镇和册村镇)。土壤剖面的标准尺寸为1.5 m长、0.8 m宽和1.0 m深。在挖掘土壤剖面时,应确保观察面朝向阳光,并将表土与底土分别置于两侧。需将剖面修平整,挑出部分毛面,并对其拍照记录(图7)。

土壤阳离子交换量(CEC)是评价土壤保肥能力的重要指标,是土壤化学性质的一个重要指标,反映了土壤保持养分的能力和对环境变化的缓冲能力,其数值大小代表土壤可能保持的养分数量(表5)。定昌镇(P-3)和牛寺乡(P-4)的土壤阳离子交换量相较于其他采样点位较低,土层间的阳离子交换量相差较小。案例区土壤 CEC 的变化范围为 12.2–28.9 cmol(+)/kg,表明案例区深层土壤具有较好的保肥性,能够有效地吸附和保持土壤中的养分,减少养分的流失,有利于小米深层根系对养分的汲取。

图7 案例区部分采样点位的土壤剖面

注:P-1点位位于沁州黄镇,P-3点位位于定昌镇,P-4点位位于牛寺乡。

表5 土壤剖面样品阳离子交换量(CEC)检测结果统计表

|

土层深度 (cm) |

CEC/(cmol(+)/kg) |

|||||||||

|

P-1 |

P-2 |

P-3 |

P-4 |

P-5 |

P-6 |

P-7 |

P-8 |

P-9 |

平均值 |

|

|

0–20 |

23.2 |

26.2 |

13.4 |

14.1 |

22.3 |

24.1 |

21.3 |

18.6 |

21.4 |

20.5 |

|

20–40 |

22.4 |

28.9 |

12.9 |

13.4 |

22.8 |

24.2 |

21.1 |

17.2 |

25.5 |

20.9 |

|

40–60 |

22.0 |

28.4 |

12.6 |

12.2 |

23.4 |

24.2 |

22 |

17.5 |

24.2 |

20.7 |

|

60–80 |

22.7 |

28.5 |

12.3 |

12.4 |

23.7 |

24.2 |

24.5 |

17.2 |

20.8 |

20.7 |

|

80–100 |

22.7 |

28.1 |

12.9 |

12.7 |

23.1 |

23.1 |

28.1 |

17.0 |

21.9 |

21.1 |

注:采样点P-1位于沁州黄镇,P-2位于松村镇,P-3位于定昌镇,P-4位于牛寺乡,P-5位于漳源镇,P-6位于新店镇,P-7位于杨安乡,P-8位于南里镇,P-9位于册村镇。

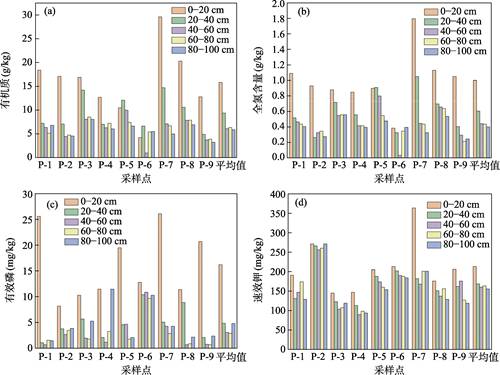

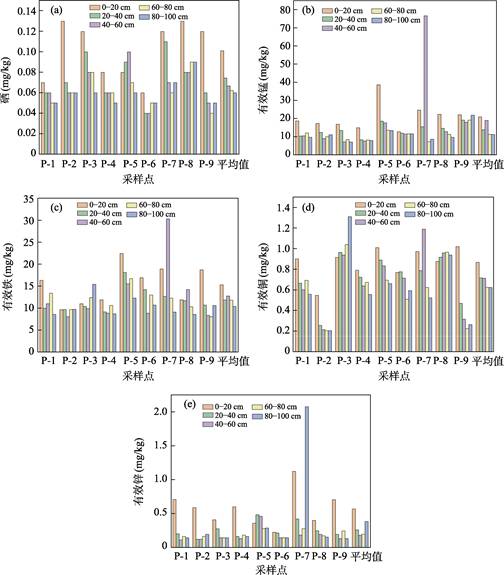

不同土层的土壤肥力指标检测结果如图8和图9所示。对各采样点的检测数据分析可知,0–20 cm的表层土壤有机质含量在各土层中最高,变化范围为4.22–29.6 g/kg,其平均含量为15.84 g/kg(见图8a),高于全国第二次土壤普查调研的土壤养分含量一级标准(4%),表明沁县表层土壤有机质含量较高。但不同点位的土壤有机质含量差异较大,其中新店镇(P-6)表层土壤有机质含量明显较低,杨安乡(P-7)表层土壤有机质含量最高。随土层深度增加,土壤有机质含量主要呈现逐层降低的趋势,这反映了有机质在土壤剖面中的迁移转化规律,浅层土壤因受生物活动和环境因子影响较大,分布较为活跃,而深层土壤相对稳定,分布较为均匀。土壤全氮含量的变化趋势与有机质含量相似(图8b),其表层土壤全氮含量平均值为1 g/kg,高于全国第二次土壤普查调研的土壤养分含量一级标准(0.2%),表明沁县表层土壤全氮含量较高。在各土层中,表层土壤的有效磷含量最高,变化范围为8.2–26.1 mg/kg,平均值达到41.78 mg/kg(图8c),达到了全国第二次土壤普查调研的土壤养分含量一级标准(40 mg/kg),养分含量丰富,不同点位差异较大,松村镇(P-2)含量最低,杨安乡(P-7)含量最高。新店镇(P-6)0–100 cm每层土壤有效磷的差异较小,其他采样点20–100 cm的有效磷含量与表层的相差较大。此外,表层土壤的速效钾含量较高,平均值为213 mg/kg(见图8d),达到了全国第二次土壤普查调研的土壤养分含量一级标准(200 mg/kg)。案例区土壤含有丰富的硒元素,其中表层土壤中的硒含量较高,平均值为0.1 mg/kg(图9a),每层土壤中的硒含量相差不大。此外,根据全国第二次土壤普查调研的土壤养分含量分级标准,案例区深层土壤微量元素含量较高(图9)。

图8 不同深度土壤有机质、全氮、有效磷和速效钾含量图

3.2.5 土地利用类型

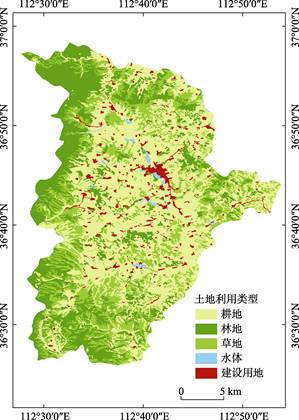

沁县2023年土地利用现状遥感监测数据是以2023年美国Landsat 8遥感影像为主要数据源,通过2020年和2023年两期遥感影像对比分析,人工目视解译生成的。沁县的土地利用类型主要包括耕地、林地、草地、水域和建设用地(图10)。其中耕地和林地占据了主要部分,耕地广泛分布在地势较为平坦的区域,是最主要的土地利用类型。林地在山地和丘陵地带较为常见,草地则主要分布在海拔较高的山区,林地和草地系统对当地生态环境的保护起到重要作用。沁县的水域面积相对较小,但分布有重要的河流、水库等,为沁县小米提供灌溉及生态保护功能。

图9 不同深度土壤硒、有效锰、有效铁、有效铜和有效锌含量图

3.3 产品特性数据

3.3.1 沁县小米品种及特性

沁县人对小米的种植和品种改良情有独钟。在上世纪八十年代沁县成立了科研小组,开展沁州黄谷子品种研究[23]。目前,沁县小米种质资源主要有晋谷40、晋谷21、长农48、长生07、晋谷56、长生13、沁黄2号等。

(1)沁黄2号

沁黄2号生育期112 d左右,生长势强,幼叶和叶鞘绿色,种子根、次生根健壮、发达,茎基部有分蘖,主茎高158 cm,茎秆节数14节,穗长31.5 cm,穗长纺形,刚毛中长,主穗重35.6 g,穗粒重31.2 g,出谷率87.6%,千粒重3.0 g,白谷黄米,出米率为80%,米质粳性。对黑穗病、白发病有较强的抗性,耐旱、耐瘠薄[24]。

(2)晋谷40号

生育期120 d左右,幼苗绿色,单秆不分蘖,主茎高144.8 cm,主穗平均穗长21.3 cm,穗为纺锤型,穗粗4.8 cm,小码紧,籽粒饱满,秕粒少,支穗密度4.82个/cm,刺毛短,单株平均粒重16.9 g,出谷率80.3%,白谷黄米,米粒整齐,商品性好,耐旱,成熟期保绿性能好。粗蛋白含量11.97%,粗脂肪含量5.69%,赖氨酸含量0.24%。抗谷瘟病,高抗谷锈病,中抗白发病,抗虫性中等[24]。

图10 沁县土地利用分布图

3.3.2 沁县小米品质测试分析

针对沁县小米的品质,本研究委托江苏华测品标检测认证技术有限公司对其品质进行检测分析。依据《食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》[25]、《食品安全国家标准 食品中污染物限量》[26]、《食品安全国家标准 食品中农药最大残留量》[27]以及《地理标志产品 沁州黄小米》[28]中的规定,本研究选取的品质指标包括感官要求、加工质量、蒸煮和营养品质、安全卫生指标四个方面。其中,感官要求包括色泽、透明度、气味、粒形、食味品质评定5 项检测项目;加工质量指标包括加工精度、不完善粒、杂粒、碎米、水分5 项检测项目;蒸煮和营养品质指标包括胶稠度、蛋白质、粗脂肪、维生素、膳食纤维等24项检测项目;安全卫生指标包括铅、镉、砷、铬4项污染物含量,黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A 2项真菌毒素,苯嘧磺草胺等104项农药残留量,共110项指标。

(1)感官品质

在感官方面,沁县小米具有本区域小米固有的自然清香味,色泽鲜黄明亮,无明显的感官色差,无霉变,米粒颗粒均匀饱满,半透明,有米腻,食味品质评分高,基本符合《地理标志产品 沁州黄小米》[28]中规定的感官品质优级标准(表6)。

表6

沁县小米感官指标检测结果统计表

|

项目 |

优级标准[28] |

晋谷40 |

沁黄2号 |

|

色泽 |

鲜黄明亮,无明显感官色差,无霉变 |

符合 |

符合 |

|

透明度 |

半透明,有米腻 |

符合 |

符合 |

|

气味 |

自然清香味,无其他异味 |

符合 |

符合 |

|

粒形 |

颗粒均匀饱满 |

符合 |

符合 |

|

食味品质评定 |

蒸煮后,米饭香味浓郁,米粒完整金黄,软而不粘结,食味好,冷却后不回生变硬;米汤则米、汤融合,汤色纯正,香味浓郁,米汤中固形物含量高,米粒膨胀低,食味好;分数要求≥85(以百分计) |

符合;90.4 |

符合;89.8 |

(2)加工质量

在加工质量方面,沁县小米的加工精度、不完善粒、杂质、碎米、水分指标均符合《地理标志产品 沁州黄小米》中规定的加工质量优级标准[28](表7)。晋谷40的加工精度高达98%,沁黄2号加工精度为97%,不完善粒很少,晋谷40的不完善粒为0.2%,沁黄2号为0.3%,且晋谷40和沁黄2号均无杂质。

表7

沁县小米加工质量指标检测结果及参考值统计表

|

项目指标 |

优级标准[28] |

晋谷40 |

沁黄2号 |

||

|

加工精度(粒面种皮基本脱掉的颗粒)/% |

≥95 |

98 |

97 |

||

|

不完善粒/% |

≤0.8 |

0.2 |

0.3 |

||

|

杂质/% |

总量 |

≤0.3 |

0 |

0 |

|

|

其中 |

粟粒 |

≤0.2 |

0 |

0 |

|

|

矿物质 |

≤0.02 |

0 |

0 |

||

|

碎米/% |

≤4.0 |

0.8 |

2.2 |

||

|

水分/% |

≤13.0 |

11.2 |

11.0 |

||

(3)蒸煮和营养品质

小米具有耐寒耐旱的特点,品种多样且对酸碱环境适应能力强,相对于其他农作物更易栽培。其营养成分丰富,醇香可口,所包含的脂肪、蛋白质、碳水化合物等营养成分与主要谷物例如小麦、大米等相当甚至更为丰富,并且富含大量的不饱和脂肪酸、维生素、无机盐、以及人类必要的氨基酸等[29]。沁县小米是山西省长治市沁县地区特产,其颗粒饱满圆润、金黄透亮、香味浓郁、质地柔滑细腻,富含人体所需蛋白质、氨基酸、钙、铁、锌等45种微量元素,被誉为“米中黄金”[30]。本研究以沁黄2号和晋谷40为例,对沁县小米的营养品质成分进行分析,探索沁县小米独特的营养品质物质。

在蒸煮和营养品质方面,沁县小米的直链淀粉含量、胶稠度、碱消值、蛋白质含量和粗脂肪含量均符合《地理标志产品 沁州黄小米》中规定的蒸煮及营养品质优级标准[28](表8)。此外,本研究对小米的脂肪、碳水化合物、膳食纤维和微量元素含量进行了检测。结果表明,沁县小米的矿物微量元素丰富,钾含量为216–237 mg/100g,钙含量为16–19 mg/100g,铁含量为1.76–2.44 mg/100g,锌含量为1.63–2.47 mg/100g,硒含量为0.064,3 mg/kg。

相对于其他地区特色小米,沁县小米不仅营养丰富,而且糊化温度较低,粘稠度较高,并且其直链淀粉含量也相对较低,因此其特别适合于蒸煮食用。小米品质的差别与其生长环境密切相关,包括气候水文条件、土壤质地、海拔高度、施肥方式和栽培措施等因素[31,32]。沁县小米在口感上香浓且层次分明,营养成分含量高。刘建垒[33]等人研究表明全国谷子样品蛋白质平均含量10.4 g/100g,粗脂肪平均含量3.3 g/100g,膳食纤维含量平均含量为322 g/100g,维生素B1平均含量为0.237 mg/100g,硒元素平均含量0.052 mg/kg。沁县小米的蛋白质、粗脂肪和膳食纤维含量均高于全国平均水平,且维生素B1和硒元素的含量均位居全国前列。沁县小米营养价值高,这不仅得益于独特的气候条件和富含特殊物质的深褐色黏性土壤,还与传统的“卧羊”施肥技术密切相关。该施肥方法为谷子种植提供了营养丰富的有机肥,优化了土壤的结构。

表8 沁县小米蒸煮和营养品质指标检测结果及参考值统计表

|

项目指标 |

单位 |

优级标准[28] |

晋谷40 |

沁黄2号 |

|

直链淀粉 |

% |

14.0–20.0 |

17.31 |

15.60 |

|

胶稠度 |

mm |

≥100 |

108 |

110 |

|

碱消值 |

级 |

2.0–4.0 |

3.5 |

3.3 |

|

蛋白质 |

% |

≥9.0 |

10.6 |

12.3 |

|

粗脂肪 |

% |

≥3.0 |

3.5 |

3.7 |

|

维生素B1 |

mg/100g |

≥0.60 |

0.318 |

0.435 |

|

脂肪 |

g/100g |

— |

4.2 |

4.1 |

|

碳水化合物 |

g/100g |

— |

67.23 |

64.27 |

|

膳食纤维 |

g/100g |

— |

5.82 |

7.36 |

|

钾(K) |

mg/100g |

— |

216 |

237 |

|

钙(Ca) |

mg/100g |

— |

16.0 |

19.0 |

|

镁(Mg) |

mg/100g |

— |

99.7 |

121 |

|

铁(Fe) |

mg/100g |

— |

2.44 |

1.76 |

|

硒(Se) |

mg/kg |

— |

未检出 |

0.064 ,3 |

|

锌(Zn) |

mg/100g |

— |

2.47 |

1.63 |

(4)安全卫生品质

本研究对晋谷40和沁黄2号两个品种的4项污染物含量和104项农药残留量进行了检测分析(表9)。检测结果显示,除砷含量有检出外(检测结果远远小于国家规定的最大残留限量[26]),其他指标检测结果均为未检出。沁县小米的安全卫生指标均符合相应的国家标准,其生产过程符合安全卫生规定,从而有效保障了其安全卫生品质。

表9 沁县小米安全卫生指标检测结果统计表

|

项目指标 |

类别 |

限量/最大残留限量 |

晋谷40 |

沁黄2号 |

|

总砷 |

污染物 |

0.5 mg/kg |

0.017 mg/kg |

0.034 mg/kg |

|

其他109项 |

— |

— |

未检出 |

未检出 |

注:其他109项指标包括3项污染物(铅、镉、铬)、2项真菌毒素(黄曲霉毒素B1、赭曲霉毒素A )和104项农药(苯嘧磺草胺、氟吡呋喃酮、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、胺苯磺隆、巴毒磷、苯线磷、丙酯杀螨醇、草枯醚、草芽畏、敌草腈、敌敌畏、地虫硫磷、毒虫畏、毒菌酚、对硫磷、多杀霉素、二溴磷、氟除草醚、氟硅唑、氟唑环菌胺、咯菌腈、格螨酯、庚烯磷、环螨酯、甲胺磷、甲拌磷、甲磺隆、甲基毒死蜱、甲基对硫磷、甲基硫环磷、甲基异柳磷、甲霜灵和精甲霜灵、甲氧滴滴涕、久效磷、抗蚜威、克百威、乐杀螨、磷化铝、硫丹、硫酰氟、硫线磷、氯苯甲醚、氯虫苯甲酰胺、氯化苦、氯磺隆、氯菊酯、氯酞酸、氯酞酸甲酯、马拉硫磷、茅草枯、咪鲜胺和咪鲜胺锰盐、灭草环、灭多威、灭螨醌、灭线磷、嗪氨灵、三氟硝草醚、三氯杀螨醇、三唑醇、三唑磷、三唑酮、杀虫脒、杀虫畏、杀螟硫磷、杀扑磷、水胺硫磷、速灭磷、特丁硫磷、特乐酚、戊硝酚、烯虫炔酯、烯虫乙酯、消螨酚、辛硫磷、溴甲烷、溴氰菊酯、氧乐果、乙酯杀螨醇、抑草蓬、茚草酮、增效醚、艾氏剂、滴滴涕、狄氏剂、毒杀芬、六六六、氯丹、灭蚁灵、七氯、异狄氏剂、吡虫啉、吡噻菌胺、除虫菊素、单嘧磺隆、丁硫克百威、啶酰菌胺、环丙唑醇、甲基硫菌灵、腈菌唑、灭草松、灭幼脲、扑草净、烯唑醇、硝磺草酮)。

4 产品发展与政府、产业、科研管理

4.1 政府引导小米产业可持续发展

沁县小米可持续发展最有力的保障来自政府支持。沁县政府对沁县小米产业规模化、标准化、品牌化发展、龙头企业培育等高度重视[34]。在沁县小米产业高质量发展和产业园建设中,政府发挥引导作用,强化政策支持、平台建设、服务优化。发挥市场在资源配置中的主导作用,强化要素配置、主体激活、效率增进,根据市场需求科学生产。目前,沁县应以小米全产业链高质量发展为目标,探索构建“沁县小米全产业链‘链长制’聚力、沁县小米产业技术创新战略联盟攻科技、农业科技推广服务体系传科技、沁县小米产业供应链联盟保供给”的政产学研推一体化的沁县小米产业多元协同发展模式。

4.2 优化小米产业链,加强“沁州黄”品牌建设

产业化生产可以为品牌建设奠定基础,成功的品牌建设又能够提升产品的市场价值和竞争力。沁县作为“沁州黄小米”的原产地,品牌建设对于沁县小米产业的保护与发展至关重要。多年来,各级政府高度重视“沁州黄小米”的品牌建设,及时进行商标注册,注重知识产权保护,同时加强原产地保护、“两品一标”认证保护,不断提高品牌保护力度,依法保障产品品牌形象,提高产品综合竞争实力,取得显著成效。

目前,沁县小米已注册“沁州”“谷之爱”“檀山皇”“吴阁老”“北方水城”等16个商标,其中“沁州”商标在2006年荣获中国驰名商标。2019年,沁县小米入选中国农业品牌目录2019农产品区域公用品牌。沁县小米产业作为沁县的特优主导产业,在国家级农业产业化龙头企业——山西沁州黄小米(集团)有限公司引领带动下,形成了集科技研发、良种繁育、基地种植、产品加工、市场营销于一体的沁县小米全产业链发展格局。

4.3 可持续监测技术为小米生产提供科学依据

沁县小米产业化可持续发展的推进离不开现代技术[35];沁县在小米种植基地建立气象水文站,并配置远程监控设施设备,建成了地标生境智慧物联信息系统(图11),实时记录小米种植基地的环境情况,主要包括:气温、降水量、风速、风向、气压、空气湿度、土壤温度、土壤湿度、总辐射、空气中CO2含量、PM2.5含量、PM10含量和噪声13项指标。同时,沁县还建立气象与谷子生长管理数据库,探索小米产业的数字化建设,以促进传统农业向现代农业和数字农业的转型。谷田的可持续监测可以提供有关作物生长、病虫害和气候变化等方面的数据,基于数据,科技人员可以优化农业实践,采取必要的措施提高小米的产量和质量;也可以追踪农药残留、重金属含量等指标,能够及时发现潜在的食品安全问题,从而采取措施保障消费者的健康。可持续监测是沁县小米产业发展至关重要的一环,不仅有助于农户管理谷田,提高沁县小米的品质、产量和食品健康,也积极推动生态环境的保护和可持续发展。

图11 沁县小米地标生境智慧物联信息系统

5 沁县社会经济发展、经营管理及历史传统

5.1 人口与社会经济发展情况

2023年,沁县户籍总人口16.88万人,其中农村人口12.46万人,占比73.82%;城镇户籍人口4.42万人,城镇化率为26.18%[19]。全县地区生产总值43.3亿元,同比增长3.3%,全县三次产业占比为23.8%、18.2%、58.0%[36]。沁县人均地区生产总值为32,375元,全年城镇常住居民人均可支配收入为27,516元,增长率为4.5%;农村常住居民人均可支配收入为11,210元,增幅达11.2%[36]。沁县作为山西省乡村振兴重点帮扶县,在巩固扩展脱贫攻坚成果并有效衔接乡村振兴阶段,需重点关注如何拓展增加农民收入的途径,以推动沁县的发展。

5.2 沁县小米经营管理

5.2.1 小米种植管理

沁县小米实施三年轮作、地边除草、熏土沤肥、中耕除草、秋耕壮垡等传统农耕制度,有机“沁州黄”严禁使用农药、化肥、除草剂、植物生长调节素等违禁物质,而是多靠独特的“红色土壤”,提供多种营养元素。种植中采用深耕技术,能有效疏松土壤,优化土壤的水、肥、气、热状况,为作物根系生长创造了有利条件。深耕过程中,深层土壤的翻耕与浅层土壤的覆盖,促进了土壤养分的混合与分布均匀,可以加速养分的分解与积累,提高了土壤的有效肥力[37],还能消除杂草,减少病虫害的滋生,为作物生长提供良好的土壤环境。有利于作物根系的生长发育,扩大根系生长范围,提高根系对土壤养分的吸收能力,为作物的优质高产奠定坚实基础[38]。深耕技术还有效抵御了风蚀和雨蚀对土壤的影响,增强土壤的蓄水保墒能力。

5.2.2 小米收获与贮藏管理

在沁县小米的收获和贮藏管理中,严格遵循国家标准,以确保沁县小米在整个收获和贮藏过程中的高品质和安全性,以满足消费者对食品质量和安全的需求。在收获阶段,选择适宜的收获时机,确保小米颗粒充实、水分适中;使用符合条件的专业收割机械,调整参数以减少颗粒损伤。收获后将小米运输至处理点进行初步清洁和筛选,去除杂质和未成熟颗粒,确保产品的卫生安全性。贮藏地方要求避光、低温、干燥、防虫害和鼠害,定期检查和处理,确保小米在贮藏期间的品质和营养价值。

5.2.3 产品加工管理

沁县小米相关生产企业充分利用先进技术,确保产品的高质量、安全性和营养价值。企业建立了完善的产品追溯体系,记录关键加工参数和质量数据,并采用电子化管理系统进行数据记录和存档,以便迅速追溯产品源头和加工过程。此外,沁县围绕小米全产业链发展,通过内部培育和外部招商等措施,引培小米精深加工企业,谷子加工产品从小米延伸到了休闲食品、饮品、酿品等领域,创新开发小米精深加工产品延伸产业链是提升产业价值的重要途径。

5.3 小米文化的弘扬与传承

沁县源远流长的小米种植历史和深厚的农耕文明底蕴,造就了其多彩丰富的民间小米文化习俗,包括小米生产传统知识歌谣和谚语、小米饮食文化、耕读传家的乡风文化等,蕴含着丰富的思想观念和人文精神,是沁县小米传统种植系统乡土文化中值得传承的核心要素[39]。沁县充分发挥文化资源优势,连续举办了“沁州黄小米文化节”,演绎康熙赐名“沁州黄”的历史传说,促进了沁县小米文化的演绎、保护和传承,加快推动农文旅融合发展。未来沁县要加大电子网络等媒体渠道的宣传力度,积极参与国内相关艺术节、旅游节以及国家和各省组织的名、优、特产品展示活动,在宣传推介沁县小米及其加工产品的同时,广泛传播沁县小米文化[40]。

6 讨论与结论

案例区位于上党盆地北缘,地势西高东低,中部为黄土丘陵区,独特的地貌特征自然形成了一道缓冲带,阻隔了外界污染。该地区气候适宜,土壤特殊,微量元素丰富,水质优良,这些独特的水土和气候环境为沁县小米的种植提供了良好的生境条件。沁县小米具有良好的品质,营养价值较高,富含多种微量元素。在感官品质、加工质量、蒸煮和营养品质方面符合或高于国家优级标准;沁县小米的安全卫生指标符合国家标准,生产过程遵循严格的安全卫生规定,有效保障了安全卫生品质。近年来,沁县制定了策略规划,并采取了一系列支持措施,促进“沁州黄”品牌建设和高质量发展。为了保障未来沁县小米的高质量可持续发展,在促进生态和经济的科学融合过程中,需要进一步加大科技投入,在生态环境保护和经济发展之间寻求可持续共赢,实现社会、经济和生态效益的共同提升。采用“企业+科技+基地+合作社+农户”模式,是目前培育沁县农业产业化龙头企业,带动全县农户共同赋予的可操作、适宜模式。当然,在推动沁县小米生态环境保护与可持续发展方面的标准化和规范化将是推动“沁州黄”产业的发展,构建以种植、加工、仓储、物流、销售以及相关服务为一体的绿色发展产业链,推动产业的可持续发展的重要环节。

作者分工:宋伟对本案例做了总体设计;宋伟,闫鹏云,刘佳,陈玮,张明敏,魏庆祥,段玉权,石瑞香,于灏,陈懿婧,黄诗雯,季楚涵参加了案例研究的实地考察,进行了土壤和水样的采集和检测工作;陈铭峰提供了企业管理数据;宋伟,于灏,张旭阳,盛双庆,孙清泉,陈懿婧,黄诗雯,刘士豪,季楚涵撰写了论文。

致谢:感谢中国科学院地理科学与资源研究所刘闯研究员在本案例数据和论文完成过程中给予的指导和帮助!感谢沁县各级领导的支持与配合,以及在土壤、水样品采集过程中协助的工作人员!笔者一并深表谢忱。

利益冲突声明:本研究不存在研究者以及与公开研究成果有关的利益冲突。

参考文献

[1] 张艾英, 郭二虎, 刁现民等.不同气候和土壤对小米品质的影响[J]. 中国农业科学, 2019, 52(18): 3218–3231.

[2] Yang, X., Wan, Z., Perry, L., et al. Early millet use in northern China [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2012, 109(10): 3726–3730.

[3] 王亚茹. 乡村振兴背景下山西小米产业发展现状及问题[J]. 山西农经, 2023(1): 149–152.

[4] 张超, 张晖, 李冀新.小米的营养以及应用研究进展[J]. 中国粮油学报, 2007(1): 51–55+78.

[5] 马珂. 不同产地生态因子对晋谷21号小米品质的影响[D]. 晋中: 山西农业大学, 2022.

[6] 李柳. 山西沁州黄核心产区及周边小米品质比较研究[D]. 临汾: 山西师范大学, 2021.

[7] 林汝法, 柴岩, 廖琴. 中国小杂粮[M]. 北京: 中国农业科学技术出版社, 2002.

[8] 李青. 沁县沁州黄小米产业发展研究[D]. 晋中: 山西农业大学, 2016.

[9] 张鑫鑫, 杨燕强, 康杰等. “沁州黄”小米质量安全检测技术研究[J]. 质量安全与检验检测, 2022, 32(3): 92–95+152.

[10] 沁县人民政府办公室. 关于印发沁县谷子良种繁育基地规划(2023–2027)的通知[EB/OL]. (2024- 01-31)[2024-08-08]. http://www.qinxian.gov.cn/qxxgk/zfxxgk/zfxxgkml/zbwj/202404/t20240411_2886835.html.

[11] 郑楠楠, 綦文涛, 王春玲等. 不同品种谷子营养成分及功能活性成分差异化分析[J]. 粮油食品科技, 2018, 26(2): 34–39.

[12] 谢晴. 沁州黄: 贡品小米的科技之路[J]. 中国农村科技, 2014(7): 46–49.

[13] 崔建玲. 金珠不换沁州黄[J]. 农产品市场周刊, 2018(39): 18–19.

[14] 王焕萍. 沁县与沁州黄[J]. 今日国土, 2023(7): 47–48.

[15] 刘闯, 龚克, 刘燕华等. “绿水青山就是金山银山”解题新机制: “优质地理产品生境保护与可持续发展”2021–2030十年行动计划正式启动[J]. 全球变化数据学报, 2021, 5(3): 237–248.

[16] 刘闯, 于小晗, 孙永武等. “优质地理产品生态地理环境保护与可持续发展案例首次研讨会在盐池召开[J]. 全球变化数据学报, 2021, 5(1): 108.

[17] 宋伟, 闫鹏云, 刘佳等. 沁县小米上党盆地生境保护与可持续发展案例数据集[J/DB/OL]. 全球变化数据仓储电子杂志, 2024. https://doi.org/10.3974/geodb.2024.12.01.V1. https://cstr.escience.org.cn/CSTR:20146.11.2024.12.01.V1.

[18] 全球变化科学研究数据出版系统. 全球变化科学研究数据共享政策[OL]. https://doi.org/10.3974/ dp.policy.2014.05 (2017年更新).

[19]

沁县史志办. 沁县县情概况[EB/OL]. (2024-01-28)[2024-08-08].

http://www.qinxian.gov.cn/zjqx/qxgk/ qxxq/202302/t20230228_2716175.html.

[20] 中华人民共和国生态环境部, 国家市场监督管理总局. 农田灌溉水质标准(GB 5084—2021) [S]. 北京: 中国环境出版集团, 2021.

[21] 国家环境保护总局. 土壤环境监测技术规范(HJ/T 166—2004) [S]. 北京: 中国环境科学出版社, 2004.

[22] 生态环境部, 国家市场监督管理总局. 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准(试行)(GB 15618—2018) [S]. 北京: 中国环境出版集团, 2018.

[23] 刘娅云. “金珠子”: 山西小米的饮食人类学研究[D]. 银川: 北方民族大学, 2021.

[24] 陆平, 刘敏轩. 中国谷子品种志(1986–2010) [M]. 北京: 中国农业出版社, 2016.

[25] 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会, 国家食品药品监督管理总局. 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量(GB 2761—2017) [S]. 北京: 中国标准出版社, 2017.

[26] 中华人民共和国国家卫生健康委员会, 国家市场监督管理总局. 食品安全国家标准 食品中污染物限量(GB 2762—2022) [S]. 北京: 中国标准出版社, 2022.

[27] 中华人民共和国国家卫生健康委员会, 中华人民共和国农业农村部, 国家市场监督管理总局. 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量(GB 2763—2021) [S]. 北京: 中国农业出版社, 2021.

[28] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会. 地理标志产品 沁州黄小米(GB/T 19503—2008) [S]. 北京: 中国标准出版社, 2008.

[29] 史宏, 史关燕, 杨成元等. 小米的营养保健及食疗价值的探讨[J]. 杂粮作物, 2007(5): 376–378.

[30] 张鑫鑫, 杨燕强, 花锦等. “沁州黄”小米营养成分及应用研究进展[J]. 食品与机械, 2022, 38(1): 224–231.

[31] 戎媛, 王晓萱, 孔昊等. 4种小米的结构差异性研究[J]. 农产品质量与安全, 2021(5): 29–35.

[32] 秦岭, 陈国秋, 陈二影等. 不同生态环境对谷子营养品质和淀粉特性的影响[J]. 中国农业大学学报, 2024, 29(5): 28–39.

[33] 刘建垒, 王文娟, 王瑞杰等. 全国主要谷子品种的营养及食用品质分析[J]. 中国粮油学报, 2022, 37(11): 227–235.

[34] 田锦秀. “沁州黄”谷子示范基地建设现状探析[J]. 农业技术与装备, 2015(8): 60–61.

[35] 高云芳. “山西小米”品牌创建经验探讨[J]. 南方农业, 2023, 17(11): 83–85.

[36] 沁县统计局. 沁县2023年国民经济和社会发展统计公报[EB/OL]. (2024-06-21) [2024-08-08]. http://www.qinxian.gov.cn/zjqx/qxgk/shjj/.

[37] 郭伟, 刘彩红. 长期不同耕作方式对冬小麦地土壤养分变化的影响[J]. 农业技术与装备, 2024(10): 189–191.

[38] 关劼兮, 陈素英, 邵立威等. 华北典型区域土壤耕作方式对土壤特性和作物产量的影响[J]. 中国生态农业学报, 2019, 27(11): 1663–1672.

[39] 联合国粮农组织. 释放小米的潜力——2023国际小米年背景文献[M]. 罗马, 2024. https://doi.org/10. 4060/cc7484zh.

[40] 郭瑞娟. 文旅融合视角下沁州黄小米产业升级路径探索[J]. 食品研究与开发, 2022, 43(24): 229–230.